这是克里斯蒂娜的世界:

一只寄居蟹

拖曳着沉重而轻的壳,向那

极远却极近的归宿爬行……——朱锐《无题》

2024年8月1日13时15分,中国人民大学哲学院教授朱锐在海淀医院安宁病房阖上双眼。三天后,他的骨灰安葬于家乡安徽安庆莲花山公墓,墓碑上,父亲题写的“哲学家朱锐墓”六个字在夕阳下泛着微光。

这方墓碑浓缩了一个思想者的一生:出生于1968年的朱锐,从安徽大学到北京大学,从美国杜兰大学博士到森林湖学院终身教授,最终于2018年放弃海外教职回国,投身哲学与认知科学的跨学科研究。而真正让公众记住他的,是生命最后一年——直肠癌晚期化疗期间,他坚持开设《何为恐惧》《艺术与人脑》等课程。在生命最后的365天里,这位56岁的学者拖着化疗后羸弱的身体,完成了一场哲学史上罕见的“生命实验”——将死亡本身化作教材,用肉身验证思想的力量。

朱锐著《哲学家的最后一课》

翻开这本由临终十日口述整理而成的著作《哲学家的最后一课》,震撼读者身心的并非艰深的哲学论证,而是字里行间喷薄的生命力。书中引述的古希腊哲人恩培多克勒的诗句:“我曾经是,一个男孩,一个女孩,一丛灌木林。我是一只鸟,一条跃出海面、沉默的鱼。”(ἤδη γάρ ποτ΄ ἐγὼ γενόμην κοῦρός τε κόρη τε θάμνος τ΄ οἰωνός τε καὶ ἔξαλος ἔλλοπος ἰχθύς.)恰是朱锐哲学实践的隐喻。从美国终身教授到病房里“一只拖曳着沉重而轻的壳的寄居蟹”,朱锐用最后七年时间践行着回国时的誓言:“哲学是可以安身立命的。”他用身体力行的实践,直观呈现了“哲学家何以不惧怕死亡”的命题。《哲学家的最后一课》实则是把自己对象化的身体化作了一种不可复制的生命读书会。正如中国人民大学哲学院副教授刘畅在导言中揭示了全书的核心命题:“真正的生命教育必须得到生命力自身的见证”。作为朱锐的学术伙伴,他通过两人共同开课的经历,展现了一位真正哲学家的精神肖像——“道成肉身”的朱锐以癌症晚期的躯体实践着苏格拉底"哲学就是练习死亡"的箴言。

“希望大家以后无论在哪里,在中心还是边缘、是高还是低、是大还是小,都可以找到属于自己的一片天空。”这是2024年6月中国人民大学毕业典礼上,朱锐留给学生的最后寄语。而他自己,用从确诊到离世的700余天,在课堂、公园和病房构建起一片独特的哲学天空——那里没有悲情叙事,只有思想的自由翱翔。而今,这部以病痛为纸、哲思为墨写就的《哲学家的最后一课》,恰似他留给世界的最后一束光——不是悲壮的挽歌,而是穿透死亡阴云的启蒙火炬。“死亡不是终结,而是生命作品的盖章认证。”

“对话就是最好的告别”

2024年8月1日13时15分,最后的时刻降临了。

在海淀医院安宁病房,朱素梅一边轻轻按摩他的胳膊,一边在他耳边低语,“朱锐,我是姐姐,你能听得见吗?”

此前姐弟俩已约好,在其弥留之际,姐姐会跟他说话,不会哭泣。朱锐很满意,“这样再好不过,对话就是最好的告别。”

“你可以朝着光的方向去寻找光明,万一有短暂的黑暗,也要坚定地往前走。你的前面是任你翱翔的天空,那里有你欢跃的海面。如果你闻到了芳香,向前走,那儿是你精神的花园。”直到看他慢慢阖上双眼,姐姐依然在他耳边呢喃,“姐姐心安了,你是笑着离开的。眼前的你就像是小时候我们看到爸爸熟睡时的样子。”

“就像一只‘寄居蟹’,他如愿卸掉了自己重重的壳。”姐姐朱素梅回忆,“朱锐不是孤独地离开,而是在很多很多爱的包围中离开的。”

逝前一个月,“孩子们”(朱锐带的中国人民大学哲学院硕博研究生)来看望老师,他们给老师送来了带着郊野气息的鲜花。他们围在床前,屏声敛息听老师最后的叮嘱。“要善良,要勇敢!如果决定了要做一件事,就要坚持,当仁不让!要关心他人,为社会作贡献!”22级博士赵海若回忆道,“说这话时,老师的眼睛依然炯炯有神,面带笑容。”

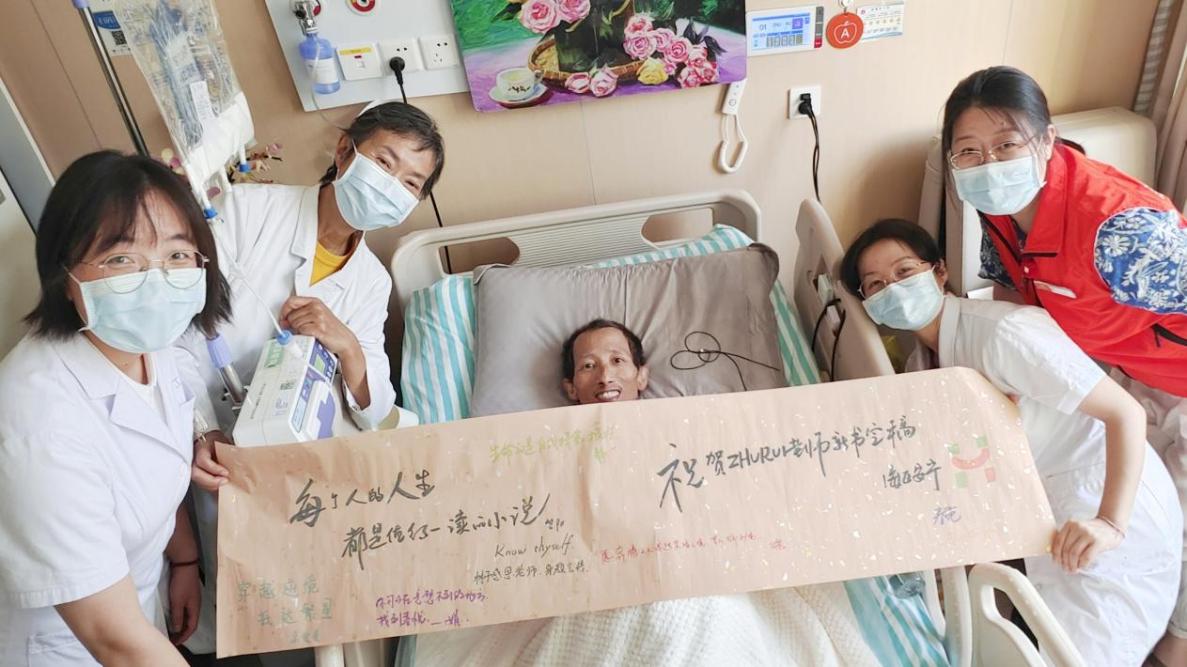

2024年7月26日,海淀医院安宁疗护科医护团队为朱锐送来一条写满祝福的横幅。(受访者供图)

“生命是自我探索的旅程”“每个人的人生都是值得一读的小说”“Know thyself”(认识你自己)……去年7月26日,朱锐在与本书中的“年轻人”记者解亦鸿完成关于死亡的全部对话,安宁病房的医护团队特地为他送来一条横幅,上面写满了大家想对他说的话。

“认识你自己”是刻在希腊德尔斐阿波罗神庙门前的第一条箴言。朱锐终其一生恪守这一箴言。“我觉得一个人应该学会做一个孤独的思想者,让自己安静下来,不带任何幻想和猜想,去‘冷面’地而又热情地看待这个世界。”

2023年秋天起,还在治疗中的朱锐就坚持给本科生开课。他的硕博生和“战友”——人大哲学院副教授刘畅一直陪着他。一次课,朱锐只能独讲四十来分钟。剩下的时间,他请刘畅或其他人代讲。有时,他会在课堂上闭眼稍事休息,十几秒钟后才从病痛中缓过神来。

还在治疗中的朱锐坚持给本科生开课

“为什么还要坚持上课?”姐姐起初有些不解。

“上课能给我养料,是我身心能量的重要补给。”朱锐对姐姐解释,上课对他而言不只是一种哲学上的探索,更是一种身心的疗愈。

秋季学期课程讲授的主题是“何为恐惧?”跟随朱锐硕博连读的胡可欣回忆,以电影《杀死一只知更鸟》的故事为例,老师区分了人类不同成长时期的几种恐惧形式:儿童时期的恐惧主要发生在对未知的探索中,恐惧中既有不安,也有兴奋、喜悦;而成年人的恐惧却是怎样在自我与他人之间树起屏障,把未知和不确定排除在外。对此,刘畅引申道,“问题的根本也许不在于怎样戒除恐惧,而在于怎样以儿童式的积极恐惧取代成人式的消极恐惧。”

朱锐拍摄的长城雪景

翌年春季学期,他开设的课程是“艺术与人脑”。硕士生雷沐春对老师课上讲生命与死亡的转变记忆犹新。“哲学本质上是一种死亡训练。”朱锐引述苏格拉底的话,并结合道家“一气流行”的思想,提出了“死之为化”的观念:“个体生命不过是大自然生生不息、循环往复的一环,一种生命的形式的消亡,恰恰意味着他可能回归到了气的流动的状态之中。因此,真正的哲学家是不惧怕死亡的。”

“卑鄙比死亡跑得更快。”博士生张宇仙回忆,“老师的意思是,人的精神比肉体对于人来说更重要,精神的死亡才是真正的死亡,因此要时刻警惕精神的死亡。如果当精神的高贵和肉体的死亡发生冲突时,要毫不犹豫地选择精神的高贵。”朱锐曾说:“我喜欢登山,各类名山大川我都曾游历过。在思想上,我们同样需要这种高岗上清冽的空气。”

“如果我一直在说话,你们就没机会说话了,我也没机会从你们身上学到东西了。”朱锐一直鼓励学生敢于袒露自我,在他心中,学生是与他全然平等的对话者。他的学生路文博士回忆道,“对老师而言,课堂似乎不是一个要完成的教学任务,而是一次师生间的对话,一场共同的哲学探寻。”

一堂堂哲学课,既是朱锐与学生之间思想与能量的碰撞与交互,也是其盎然生命力的别样呈现。疾病可以让他疼痛,却未曾战胜过他——他仿佛把自己当作一具生命教育的标本,一面治疗,一面自我洗涤,一面向学生呈现自我本真的生命状态。哪怕面对“死亡”,朱锐也要以自己主宰的方式,亲自为其生命落幕。

最后一堂课,朱锐感谢维持课堂的师生们,他说:“君子之交淡如水。”结课后,学生们陪着朱锐走到校门口,目送他打上车,独自离去。

“翼装飞行的追风少年”

收录Die Gedanken sind frei的专辑

“Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten.”(德语:思想是自由的,谁也猜不中她。她悄悄地溜过,像午夜的阴影。)

“我觉得这首歌很能彰显朱锐深层的气质,他的思想始终是自由的!”在刘畅眼里,朱锐真挚而纯粹、热烈又朝气蓬勃,他的灵魂是学院哲学中少见的“丰沛、灵动的感性与生命力的交响”。

“朱锐的意义,不仅仅是值得表彰的‘一位哲学教授不惧怕死亡,癌症晚期仍坚守课堂,启迪学生心智的优秀教师’的故事。”朱锐生前的同事中国人民大学哲学院刘晓力教授郑重地说:“于我而言,朱锐还是一名跨越多学科边界研究哲学的思想者,是神经科学、哲学和艺术前沿交叉事业的探路者和播种者,更是以具身性的实践学习死亡、练习死亡,并自觉向中国大众转播死亡哲学的一名觉醒者和先行者。”

2019年中秋傍晚,好友梅剑华带着一位面目清秀、有着追风少年般气质的“小伙子”来聚会。自我介绍后刘晓力才知道,原来眼前这位年过半百的“年轻人”就是田平(朱锐在美国读博士的学姐)几年前向其推荐的那位师弟。

在师姐田平眼中,朱锐是一个“有着丰富光彩可以烛照别人的人。”

“朱锐首先是一个幸福的人,其次才是一名哲学家。”姐姐朱素梅回忆,朱锐小时候个小、淘气,骨子却是柔情的。一个大雪夜,姐姐受委屈离家出走,朱锐一直紧跟着。雪天路滑,他摔了爬起来,爬起来又摔。不论姐姐怎么劝,就是不回家。“你不回去我就一直跟着你。”姐姐心疼顽固的弟弟,只好一起回家。

“有时候我觉得,做朱锐的姐姐,是一种幸运,甚至是一种奢侈。”朱素梅说,“是他慢慢教会我该如何真正地思考人生、看待人生。当我们看待问题的视野比较窄时,他会开解我们,‘很多事你把小我放下,它就有解了。’”

在姐姐的印象里,朱锐小学时吊儿郎当不用功,初中了依然坐不住,老师稍不留神他就溜出教室去玩。相比被迫的灌输,他更愿意自学,一部《三国演义》让青春期的他读得滚瓜烂熟。直到上大学后,有了图书馆,他才收起那“野牛”般的心,饱饮书中甘露。

在美国读博时,朱锐(左)与导师和师姐合影。(受访者供图)

从安徽大学到北大外哲所,再到美国杜兰大学,朱锐一直以饱满的热情探索精神的“自由”。1997年取得博士学位后,他相继受聘于得克萨斯州立大学哲学系、森林湖学院哲学系与神经学系,并于2016年受聘终身教授。2018年回国,入职深圳大学哲学系任特聘教授。2020年8月调入中国人民大学哲学院,任“杰出学者”特聘教授以及哲学与认知科学跨学科交叉平台首席专家。“老师常说,哲学是可以安身立命的。”在赵海若看来,哲学和祖国就像是朱锐的双重归宿。他坚定选择回国,是为了把他的平生所学贡献给生他养他的故土。

他的心中自有丘壑。一次聚会,朋友梅剑华问朱锐:“深大已经给了这么好的职位和待遇,为啥你还要选择调来人大?”朱锐笑笑:“我喜欢山,北京有山。”梅剑华打趣道:“我觉着北京不只有山,还有人。是城里有人,城外有山。”

相较于“山”,他确乎更看重精神上的契合和交流。“爸爸我要去理发,我要和你在一起。”刚上大学的儿子得知朱锐要开始化疗后,决定与父亲“同行”,并与哲学家父亲展开一场远隔重洋的“生命读书会”。父子二人约定每天定点视频通话——儿子会提前学习父亲的论著,以便向其一一请教疑难和困惑;朱锐则会提前温习儿子的课程和所涉及的领域,提前端坐客厅,静待“上课铃响”。“那可能是朱锐治病期间最愉快的一段日子。对一个病人来说,或许最幸福的时刻莫过于和自己最亲近的人活在同一个精神世界。”朱素梅说。

“一场为了告别的聚会”

“今天是我们新学期第一次读书会,也是一场为了告别的聚会。大家谈谈各自印象中的朱锐老师,以及他的思想和精神品格——就像朱锐老师讲的,越是最深的体验越能调动我们自身的记忆和情感……”

去年教师节前夕,朱锐教授生前同事和学生在中国人民大学校园中进行了一场特别的“生命读书会”。而当天,正是朱锐离去一整月的日子。午后的人大哲学院楼前,碧草如茵。和往常一样,刘晓力和朱锐的学生们,约定在开学前找个地儿和老师促膝谈心,聊一聊过往、当下和未来。不同的是,这次朱锐不再会到场,但大家还是默默地为他留了一把空椅子——一把他平时爱坐的帆布椅。

“他是一个行走的思想者。很多思想都是在星空下、在穿越大山徒步的过程中形成的,他把那些洞见记录在随身携带的平板电脑上,然后再用最自然的语言传达给我们。”朱锐在人大哲学院的学生路文博士首先推开回忆的闸门,“对他而言,课堂似乎不是一个要完成的教学任务,而是一次师生间的对话,一场共同的哲学探寻。”

“朱老师是把自己活成了一首诗,他确实是一位诗人哲学家。老师曾说,诗歌就像你走到外面去看星星。我特别认同这句话,我觉得这是一个真正有‘诗心’的人才能这么说出来——诗歌就像是某种纯净而澄澈的东西,突然降临到你身上。”胡可欣回忆刚入学时,她和诗友们筹划着成立一个名为“实影诗社”的新诗社团,想请老师为诗社题写寄语。朱锐特地选了恩培多克勒的诗句并化用其中,写下这么一句:在如波光的火焰中消失的影子,也曾经是男孩、女孩、灌木丛,和跃出海面的沉默的鱼。

“朱老师其实就用一个非常简单的道理说,‘我们生他者之死,死他者之生。’旧的个体死亡恰恰能够滋养新的生命个体。而我们之所以一直能够延续下去正是因为这种生命与死亡之间的循环。朱老师也在课上反复谈及道家的‘大化流行’的思想。庄子强调‘一气流行’,宇宙中真正唯一存在的就是流动不止的气,生命个体不过是一气流行中的暂时状态,而气有一个特征就是要不断地物化。一种生命的形式的消亡,恰恰意味着他可能回归到了气的流动的状态之中,是为他的新的生命形态做奠基。”雷沐春说。

当大家聊完起身的时候,一束天光正好打在那把空椅子上——“我相信老师并没有真正离开!”多年以后,回望这片绿草地,他们一定会想起,那个松影斑驳下午的那一瞬间。

“哲学家留在公园的帆布椅”

“老师常说,哲学是可以安身立命的。”在赵海若看来,哲学和祖国就像是朱锐的双重归宿。他坚定选择回国,是为了把他的平生所学贡献给生他养他的故土。

一次老友相聚,酒过三巡,朋友梅剑华问他,“深大给了这么好的职位和待遇,为啥你还要选择调来人大?”朱锐笑笑说“我喜欢山,深圳没有山,北京有山。”梅剑华打趣道,“我觉着北京不只有山,还有人。正所谓城里有人,城外有山。”

生活中,朱锐同样以自己独特的方式展现出一种盎然的生命力。疾病可以让他疼痛,却未曾战胜过他。他甚至把自己当作一具生命教育的标本,一面治疗、一面自我洗涤、一面向学生们呈现自我本真的生命状态。哪怕面对“死亡”,他也要以自己主宰的方式亲自为其生命落幕。

“对朱锐而言,经典不只是文本,而是一种响彻身心的能量;身体也不只是实存的肉身,而是他精神与实践知行合一的道场。”朱锐去世后,梅剑华对亦师亦友的他有了另一番认识。

“我曾是一名登山高手,许多名山大川我都游历过。在思想上,我们同样需要这种高岗上清冽的空气。”朱锐在课上告诉同学们,生病初期,他依旧延续着平日运动的习惯,经常在公园一走就是十几公里。2023年5月,朱锐照例到奥林匹克公园跑步,赶上下雨,他临时起意买了把椅子和伞,并联系了几名学生,在公园开起了临时的课程会议,和学生们畅聊了一个多小时。当时已经毕业的孟杨,也加入了会议旁听。会议结束后,朱锐突然问她:这个地方有没有什么储物的地方?他想把椅子留在那里,说不定下次下雨时还能派上用场。孟杨开玩笑:你要是藏不好的话,我就把椅子悄悄“偷”回来。第二天,孟杨果然找到了那把折叠的椅子——打开,里面放着的是一包咖啡和一本书。

出于礼貌,孟杨问老师:书要不要再寄还给你?朱锐说,书是特意送给她的。此前聊天时,孟杨随口提到自己喜欢维特根斯坦,没想到老师记在了心里。

“有次和老师聊到欧洲艺术三杰,他说艺术中的光充满着哲学和意义,而绘画中的内生光对心灵有一种治愈作用。”孟杨回忆说,“老师告诉我,所有的物质世界的光都是外生光,而内生光则是一种精神概念,是一种神秘、非科学的光。从视觉经验上讲,人对内生光的感受很切实。比如一个伟人、一个良善的人、一个充满爱的人,我们能够感受到他们身上散发出一种太阳般的温暖和光芒。这是一种非常宏阔的宇宙之光,会让我们生发出一种‘心升明月’‘月印万川’的感动。”

“朱锐是一位真正行走的思想者,他用具身性实践为‘何为生命’‘何为存在’以及如何鉴真、求善、审美的哲学探索提供了一个绝佳的范例。”刘晓力告诉记者,“‘穿越于山川之间的哲学家留在奥森公园的帆布椅’这一意象本身就是对传统的观念哲学和流行的‘扶手椅哲学’(书斋哲学)提出的深刻挑战。”

“生命乐章尾声的撼人魅力”

在朱锐看来,哲学不是对古圣先贤过往智识的罗列,而是一种身体力行的实践智慧。人大哲学院院长臧峰宇认为,尽管朱锐做的是西方哲学的研究,但他骨子里同样浸染了中国传统哲学的体悟。在2020年一场名为“生命复制的双重含义”的讲座结尾,朱锐提出,“生命复制这个技术性的概念……也有中国版,即所谓‘劫劫长存,生生不息’。把这种生生观和中国人的宇宙哲学结合起来,我们就有所谓的‘一花一世界,刹那即永恒’。”

朋友袁园回忆,朱锐最后一次线下讲座是在人大明德讲坛做的一场名为《“鳄鱼之眼”——从身体角度看生命时间》的讲座,他引述了日本导演黑泽明拍摄的《生之欲》。“当主人公意识到他只有半个月可以活的时候,他突然意识到在这种必然性之下,他唯一能做的就是他现在手头在做的事儿。当地有一个臭水沟需要去处理,但是市政厅花了一年半时间一直都没有人去管这个事儿,他就说在我剩下的时间里,我就把这条臭水沟改善好就可以了。”朱锐在课上继续阐述道,“当你身体要离你而去时,你将不再存在。你已经不再只是考虑自己的价值和自由,而是和他人的视线交织在了一起。你唯一能做的就是不再沉沦,把手头的每一件事做好,也许它能够改变别人的生活。”

同在现场的朋友藏策说,“这种灿烂的精神之光会照耀我们的灵魂,或者就像是巴赫的管风琴音乐在教堂的穹顶盘旋,然后发出一种向上的轰鸣,那种轰鸣会萦绕在我们每个人的心头——这个‘轰鸣’太可贵了,人的生命是需要这种神圣性的。”

在学术论坛上发言的朱锐。(受访者供图)

“真正的‘自由’,是对必然的认识和追求。”最后一课谢幕时,朱锐如是说,“一个人必须要在实践行为中实现自身,才能算作真正的德性(ἀρετή,古希腊哲学概念,意谓一种纯正而卓越的品质)。”

“对朱锐而言,经典不只是文本,而是一种响彻身心的能量;身体也不只是实存的肉身,而是精神与实践知行合一之地。”朱锐逝后,梅剑华对这位亦师亦友的哲学家有了新认识。临终前几日,朱锐联系臧峰宇院长,拜托他代为安排一些有关哲学与认知科学平台建设的交接事务。“我联想到《斐多篇》中苏格拉底的遗言:‘咱们该向医药神祭献一只公鸡。去买一只,别疏忽。’一位哲人最后交待的竟是‘一只公鸡’——也许这只公鸡的意象,在有些人看来只是件趣事。但对朱锐来说,他把死生契阔和那只象征具象现实的‘公鸡’等量齐观。”臧峰宇感喟,正因为朱锐谛视并领悟了真正的自我本性,才能用一种更博大的胸怀去关爱、去给予、去奉献。

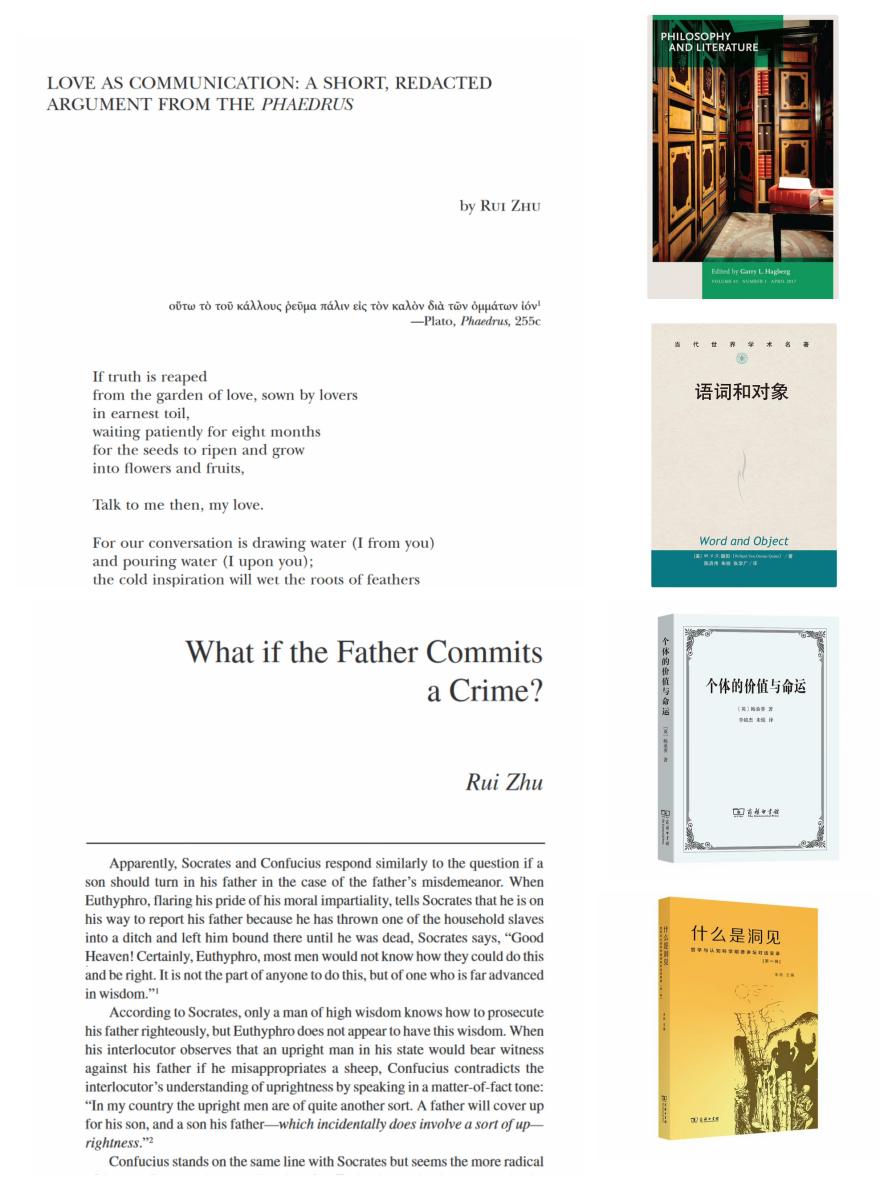

朱锐著译编的部分学术成果

正如朱锐在最后对话中所言:“死亡是融入生命的洪流,是生生不息。”这部融合哲学思辨与临终记录的作品,实现了海德格尔“向死而在”理论的具身化演绎,为当代生命教育树立了知行合一的典范。

“生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美。”刘畅说,“我在朱锐的人格中感受到一种‘严肃性’——不是那种郑重肃穆的‘假深沉’,而是一种游于物外的勃勃生气。”朱锐把生命的尊严一直保持至最后一刻,他让自己活成了一部作品。就像朱锐的另一位朋友邓文初所说,生命乐章尾声的撼人魅力,正在于“他们无不是以身体为响器,以生命为琴弦,奏响命运的神曲”。而这一“神曲”所带来的“轰鸣”将会在一代又一代人心中震荡和绵延下去,回响在那些年轻的灵魂深处,永不散去。

朱锐走了。如果按自己的意愿,他更想用生态堆肥的方式,“化作春泥更护花”。但为了尊重年事已高的父母,他最终接受了魂归故里,把骨灰葬在家乡。

夕阳将下,微飔吹衣。清明前夕,姐姐朱素梅再次来到朱锐墓前,心中又一次忆念着弟弟翻译的美国诗人玛莉·弗莱的诗句:

不要站在我墓地上哭泣

我不在那,我没有歇息

我是万千逸动的风

是雪片晶莹的流送

我是太阳,驻留在低垂的谷物

是温柔缠绵的秋雨。

当你从静谧的早晨醒回

我是小小鸟的振翼急飞,

悄悄在空中盘旋。

我是夜空里闪亮的星辰微软。

不要站在我墓地上哭泣

我不在那,我没有歇息

玛莉·弗莱的诗句被镌刻在朱锐书稿的末页,这既是他翻译的最后一首诗,也是留给世界的哲学遗嘱。“对话是最好的告别,因为真理永远在主体退场处显现。”在安庆莲花山公墓,姐姐朱素梅默诵这些诗句时,更深切地明白弟弟的深意:“他说学哲学后不再恐惧死亡,其实是想告诉我们——只要思想还在对话,生命就永远在场。”

赵海若回忆,送别老师后,他们一起去了师门最后一次聚餐地。“他仿佛还在我们身边,未曾离开。或许当我们未曾觉察时,他已经深深地影响了我们,并化作了我们的一部分。”这种“在场性”正是《哲学家的最后一课》的终极启示。

当暮色浸染莲花山公墓,墓碑上的六个字逐渐隐入黑暗。距此1000公里外,太行山深处的一所学校里,几名七年级学生正围坐着阅读《哲学家的最后一课》的试读本。灯光下,恩培多克勒的诗句再度响起:“我是一只鸟,一条跃出海面、沉默的鱼”——这或许就是哲学向度的生命教育最本真的模样:它不需要殿堂,只需一群愿意思考的人;它不畏惧黑夜,因为思想的自由本就是最恒久的光源。